绥中县名有历史渊源

始建于1897年的绥中站的中后所站 本稿图片为资料片

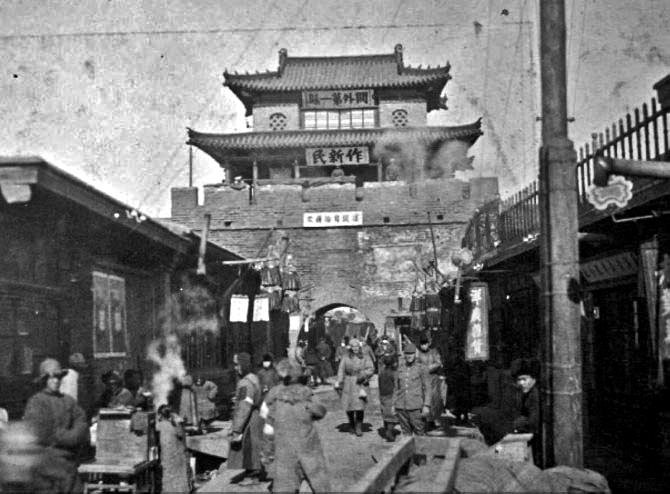

民国时期绥中城南门楼和南门城内街景

前所城西门瓮城门

前所城东城门的马道

□记者 王岩頔

核心提示:我省绥中县得名与《诗经》中的诗句有关,为我省的地名文化增添了底蕴和内涵。那么,绥中县名有怎样的历史渊源呢?绥中一带自古以来就是兵家必争之地,特别是到了明朝时期,为了防御蒙古部落的侵扰,明军在今天的辽宁境内修筑长城,广建卫所。

“关东界宁远,前后所相连”

“卫”是明代军政合一的机构,“所”是“卫”的下级单位,由“卫”管辖,设置卫所之处不再设置州县。今天的葫芦岛境内,明朝先后设置了广宁前屯卫(今绥中县前卫镇)、宁远卫(今兴城市)两个卫。广宁前屯卫下辖中前所(今绥中县前所镇)和中后所,宁远卫下辖沙河中右所(今兴城市沙后所镇)、塔山中左所(今葫芦岛市连山区塔山乡)。

事实上,明代许多著名人物都和这条防线有着密不可分的联系。明朝末年,军事将领孙承宗、袁崇焕等人为防御女真部落侵犯,重修从山海关到宁远的“关宁防线”时,中前所、中后所和沙河中右所因地势险要是山海关的屏障,被当地老百姓形象地称为“关外三把锁(所)”。

袁崇焕修葺一新的三座所城都修筑有坚固的城池,一旦宁远城失陷三座所城的士兵还能凭借城垣御敌,拱卫山海关的安全。清朝嘉庆皇帝东巡盛京时路经此地,留下了“关东界宁远,前后所相连”的诗句,鲜明表述了中前所、中后所的地理概念。

中后所之名始于明宣德三年(1428年)。明辽东总兵巫凯和都御史包怀德下令,在原先的杏林大堡基础上修建中后所城。之所以取名为中后所,是因为按照明朝军事防御体系命名的规制,每个卫固定设置前、后、左、中、右五个千户所,如超过五个千户所则以中前、中后、中左、中右来命名,以示区别。

当时的辽西走廊战略地位重要,广宁前屯卫、宁远卫的卫城本身就各辖五个千户所,在广宁前屯卫增设广宁前屯卫中前所和广宁前屯卫中后所、宁远卫增设沙河中右所和塔山中左所之后,每个卫都加强配置了两个所。于是按照明朝所城命名的规制,沿山海关从南向北的顺序,就分别命名为某某卫的中前所、中后所、中左所、中右所。

明朝时,山海关外的这几座卫城和所城在防御蒙古、女真军队进攻中起到了重要作用,著名军事将领戚继光、孙承宗、袁崇焕、洪承畴都曾经来过这里部署防务。

到了清代,辽西走廊的战略地位削弱,昔日的“关外三把锁(所)”逐渐成为集镇,军事色彩渐渐淡化。而今,三座所城中只有前所城的城墙保存下来,这也是我国保存最完好的明代所城,是明代军事防御体系的实体见证。而中后所的位置,就是今天的绥中县城。

“绥中”二字寓意天下安宁

“绥中”相对于中后所来说是一个年轻的地名。中后所得名已有580多年,绥中之名才110多年。清末时,绥中县的铁路站名一度还被叫做“中后所站”。

要想弄清“绥中”的得名,还要从清康熙年间说起。

康熙三年(1664年),康熙皇帝有感于关外已经太平没有战事,下令取消所有关外“卫”的称谓,改称“府”“州”。昔日的广宁中屯卫改称金州府,宁远卫改称宁远州,前屯卫因为在清初已经废弃,遂将原先前屯卫管辖的中前所、中后所等地并入宁远州,宁远州隶属于锦州府。并入宁远州后,中前所、中后所、沙河所仍沿用原来的名称,直到1902年。

清光绪二十七年(1901年),宁远州知州赵臣翼上书将宁远州一分为二,指出应在宁远州六股河以西单独设县,命名为绥中。其实,康熙年间之所以合并前屯卫、宁远卫,主要是因为明末战事导致这一带民生凋敝,吴三桂入关时带走的十万军民更使得这里人烟稀少。而随着清朝中叶以后“闯关东”人口的增多,特别是“三次展扩柳条边”,关外的农耕地大量增加,宁远州管辖区域较清初扩大许多,确实有些鞭长莫及。

赵臣翼的建议得到了锦州府知府、奉天将军等人的支持,第二年(1902年)7月5日,清廷下旨批准在宁远州的六股河以西地方设置绥中县,县城就设在原来的中后所。

“绥中”的“中”字,延续了“中后所”的“中”字。“绥”字则出自《诗经》,寓意安宁、安定。“绥”字最早的文字记载见于《诗经·小雅》中的一首名为《鸳鸯》的诗。其中有诗句“乘马在厩,秣之摧之。君子万年,福禄绥之”。

两千多年来,这首诗被无数次诵读,诗中“福禄绥之”这四个字也流传久远,原文或相近的文字频频被后世引用。

西晋咸宁二年(276年),晋武帝司马炎立了一位皇后,在册封皇后的仪式上颂词最后一句就是“长享丰年,福禄永绥”。

在《隋书》《全隋文》等史籍中记载了隋炀帝皇后萧氏所作的《述志赋》,其中也有“遵古贤之令范,冀福禄只能绥”。

北宋时,在祭祀太庙典礼时颂唱的16首乐章中有一首名叫《兴安》,这首祭祀词的最后一句唱的就是“欣欣乐康,福禄绥之”,把《诗经》中的原句未加改动而引用。

清朝统治者很注重吸收汉族先进文化。清军进抵北京后,为了招降南方的南明小朝廷,摄政王多尔衮亲自致书在南京主持政局的明朝重臣史可法,信中写道:“宜劝令削号归藩,永绥福禄。朝廷当待以虞宾,统承礼物。”多尔衮试图用“永绥福禄”这种和谐的思想招降南明政权,用意可见一斑。

其实,多尔衮的父亲努尔哈赤当政时期,就曾经有过“吾惟开诚布公、仰格苍昊、锡我神武、绥我福禄、尔岂未之闻乎?”这样的话。后来这句话被记入了《清太祖实录》。

到了康熙时代,康熙皇帝在《教子庭训格言》中更是直截了当地说“凡人存善念,天必绥之福禄以善报之”,所体现的意境与努尔哈赤、多尔衮相同。

在《诗经》中,带有“绥”字的并非《鸳鸯》一首。如《周颂》中《桓》诗就有“绥万邦”句,《国风》诗歌《樛木》开头两句就是“南有樛木,葛藟系之。乐只君子,福履绥之”。

由于“绥”字通俗易懂且意义明确,我国取“绥”为地名首字者也并非绥中一家,但值得一提的竟都是命名于清代。如,黑龙江省绥化市得名于清末的1885年。比这更早的清朝初年,清廷还设置了绥远将军,以及后来的绥远省、归绥县(今呼和浩特市),其“绥”字与绥中县名的“绥”字取意相通,都是取自中国古典文学瑰宝《诗经》。