沈阳北市场的前世今生

北市场今貌

奉天省城商埠局

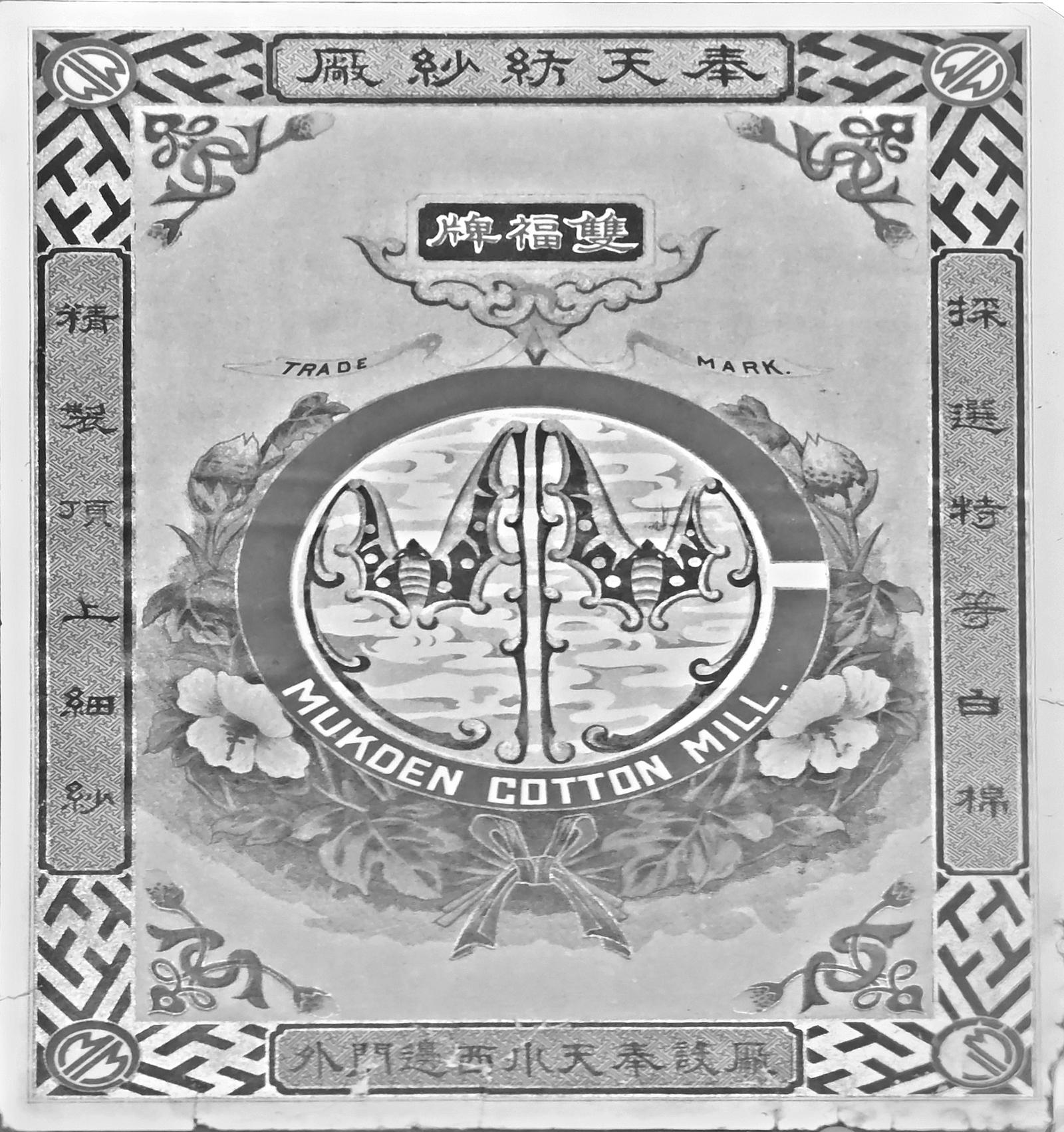

奉天纺纱厂商标

惠临火柴厂生产的火柴

位于北市场北部的辽宁总站

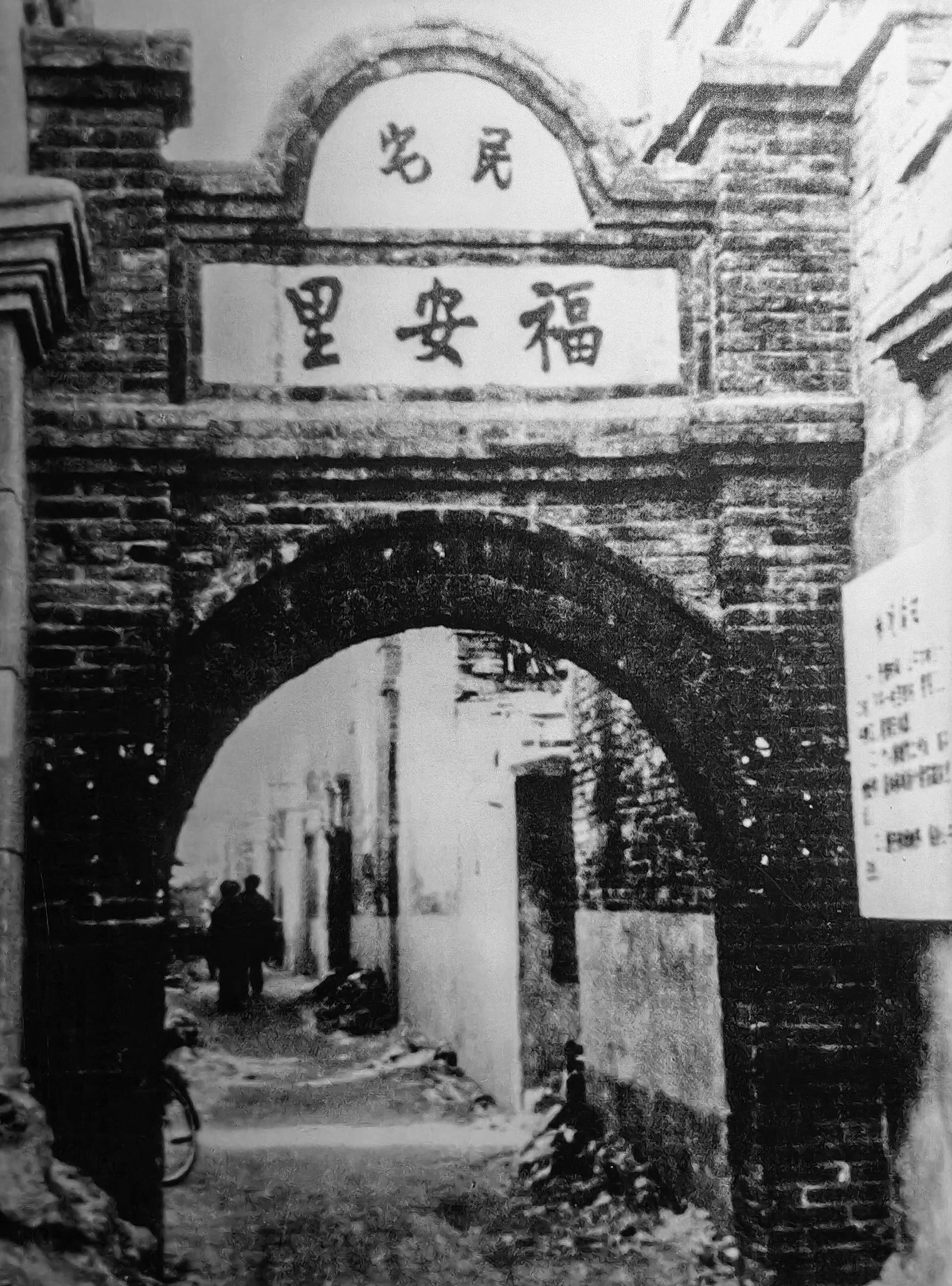

位于北市场的中共满洲省委机关旧址

□记者 王岩頔

核心提示:北市场地处沈阳市和平区北部,东至北三经街,南至市府大路,西至南京北街,北至哈尔滨路。北市场的起源可以追溯到后金崇德元年(1636年)皇太极下令建造实胜寺,距今已有近400年历史。这里曾是清代第一个庙会市场,也是上世纪二三十年代中国著名闹市之一。如今,当年有“东北第一市”之称的北市场早已旧貌换新颜,展现在我们面前的是一个具有现代时尚气息的崭新北市场。

古称“十间房”

北市场也被老沈阳人称为“十间房”。传说在北市场出现之前,那里是一片荒原。清代从沈阳往西进京有两条主要道路:一条是出大西边门经现在的南市场一带,过南两洞桥,再过彰驿,可到广宁(今北镇市);另一条是出小西门,经皇寺、塔湾到新民。当时北市场就在去新民的这条路上。

后金天聪八年(1634年)皇太极征服蒙古各部,蒙古喇嘛进献给皇太极一尊元代的玛哈噶喇金佛。皇太极命令在今北市场一带修建一座楼专门供奉玛哈噶喇金像。崇德元年(1636年),皇太极又在这里建造了实胜寺,其又被叫做“皇寺”。皇太极多次在寺内接待蒙古王公和召见出征凯旋的将士。

随着实胜寺的建造,北市场一带渐渐有了人烟,人们逐渐汇聚于此形成集市,北市场初具雏形。最早在北市场的东南角,人们盖起了10间低矮的简易房,住着十来户人家。他们有的是修建庙宇的木匠、瓦匠,有的是烧砖的窑工。他们大多是迫于生计迁到这里,久而久之聚成了村落,当地老百姓称这里为“十间房”。

曾闻名全国

1920年前后“北市场”这个名字被正式启用。北市场一带开始建造工厂、修建剧院。北市场名字的由来是因当时沈阳已有南市场,故将方位与之相对的北边市场叫“北市场”。值得一提的是,当时中国最大的火车站——老北站(北宁路辽宁总站)就在北市场附近。人们坐火车来到沈阳最先到的地方就是北市场。火车站站前到北市场一带于是就成为沈阳最热闹的地方,这也进一步带动了北市场的发展。上世纪二三十年代,北市场非常繁华,成为与天津劝业场、北京天桥和上海城隍庙齐名的全国十大“杂巴地”之一。

北市场不断发展,吸引了大批商人到此投资经营,创办企业、开办工厂。如沈阳近代民族工业企业奉天纺纱厂、惠临火柴公司,就是这一时期在北市场创建的。

奉天纺纱厂位于奉天小西边门外、十间房北商埠地界内(即今沈阳皇寺广场西南角),是在北市场开设的第一批民族工业企业之一,也是沈阳乃至东北地区最早的近代纺织企业。奉天纺纱厂创设于1923年,属官商合办,资本总额300万元,先后从美国购进纺织机200架、纺织锭2万锭。全厂占地280亩,有工人1300余人,主要产品为棉纱、棉布、染色纱、线袜四种。当时纺纱厂生产能力排在全国前五名之内。1924年,其年产值达300万现大洋,居东北同行业之首,产品颇受国人欢迎。此外,奉天纺织厂办公楼因建筑风格独特也成为当时北市场的标志性建筑。

惠临火柴公司是爱国实业家张惠临在奉天集资奉票18万元,于1922年1月在北市场附近创建的。年产火柴2.5万箱(每箱124包,每包10盒),产品分硫化磷火柴和安全火柴两种,品牌一为麒磷一为双鹤。基于爱国热情,人们喜用国货,销路极好。在激烈的竞争中,惠临火柴公司很快脱颖而出,一举以日金18万元成功收购日商开办的奉天磷寸会社,扭转了外商独霸东北火柴市场的局面。

民间戏曲的繁兴之地

上世纪二三十年代,北市场一带文化生活活跃,露天戏台整日热闹非凡。许多巨商大贾看准商机纷纷在此投资,大兴土木修剧院、开茶馆、建影院,北市场的各种文化设施由此应运而生。

当时北市场有名的剧场有中央大戏院、大观茶园、共益舞台。位于北市场西南的中央大戏院建于1928年,共四层楼。一楼中间是池座,两边是走廊,二三楼两侧是包箱,后边是散座,共能容纳2000多观众。其设施先进,是当时沈阳最大最好的剧场。大观茶园也是沈阳较早的剧场之一,坐落在北市场最热闹的中心地带,建于1925年,能容纳1000多观众。当年之所以称为“茶园”,是因为场内座位不是一排排的座位,而是一张张茶桌。共益舞台建于1928年,开业不久便形成自己的风格,专演京剧,并首次设固定班底常年演出,成为培养京剧演员的摇篮。

当时,北市场还有许多茶馆。人们可在茶馆里边喝茶边看演出。北市场的“四海升平”茶社是当时沈阳最大最好的茶社,拥有250个坐席。

北市场也吸引了国内许多名家名角来此演出,当时评剧演员都讲究在沈阳北市场的大观茶园挂号,只有在这唱红了才算真正红。一时间,许多戏曲名家纷纷云集于此。相声表演艺术家侯宝林曾到北市场演出,当时的《盛京时报》曾以显著版面刊登侯宝林演出的广告。上世纪三十年代河南坠子演员乔清秀蜚声曲坛,“四海升平”茶社邀请其来奉演出。演出期间,“四海升平”茶社场场暴满。著名京剧演员唐韵生曾常年在北市场的共益舞台演出,当时他所创作的《闹朝扑犬》《二子乘舟》等京剧深得观众喜爱。不仅如此,梅兰芳、程砚秋、荀慧生、马三立等曲艺大家也都曾在北市场登台演出,并轰动一时。

北市场还坐落数不清的商家店铺。这里曾有大大小小的饭店120多家,驰名中外的老边饺子馆就坐落于此,还有广生堂等中药店。当铺、金店、丝房、浴池、客栈、衣庄、镖局、摔跤场、花会都能在这里找到。

中共满洲省委旧址所在地

上世纪二三十年代,北市场是中共满洲省委在沈阳领导革命斗争的主要活动区域。在日本帝国主义和军阀的严密统治下,在地下斗争这条特殊战线上,中共满洲省委以北市场为依托,秘密在工人群众中宣传革命道理。

1929年6月,刘少奇出任中共满洲省委书记。刘少奇初到沈阳时就住在北市场,并以一个失业工人的身份进行调查研究,开展工作。当时中共满洲省委屡遭破坏,领导人多数被捕,工人运动群龙无首。这期间,刘少奇身着工人装束,曾多次到位于北市场的奉天纺纱厂发动工人开展罢工斗争。

1931年9月18日,日本侵略者在沈阳发动了震惊世界的“九一八”事变。事变次日的9月19日,在沈阳小西门一处民宅内,中共满洲省委召开紧急会议,决定起草一份宣言,揭露日本帝国主义的罪恶目的和侵略本质,并宣传党的抗日救国主张。当天中共满洲省委发出了中国第一份抗日宣言——《中共满洲省委为日本帝国主义武装占领满洲宣言》。如今坐落在原北市场福安里4号(今沈阳市和平区皇寺路)、已修缮一新的中共满洲省委旧址成为沈阳一处重要革命遗址。

焕发新生

近年来,北市场已经通过文化挖掘提升改造焕发了新生。今天的北市场已实现观光、餐饮、娱乐、购物、住宿和休闲全覆盖,吸引着八方游客。

夜晚的老北市尤具特色。5000多盏红灯笼将这里装点得古色古香,16.36米高的蒲扇灯象征着北市场的历史可以追溯到1636年,22根灯杆则暗含沈阳建城2200多年的历史。

历史文化是北市场的灵魂和底蕴。今天的北市场已是博物馆林立之地:宋雨桂美术馆、刘敬贤辽菜博物馆、辽宁非遗博物馆都矗立于此,成为这里深厚文化底蕴的有形载体。它们在传承老北市文化内核的同时,也代表了这座城市的腔调与气度。这一座座鲜活立体没有围墙的“博物馆”深受市民和游客喜爱。

400年间,北市场在历史的变换中不断发展。今天的北市场已从人们心中的“老北市”变成“新北市”,成为沈阳又一座“新”的文化地标。