跨越千年看沈阳

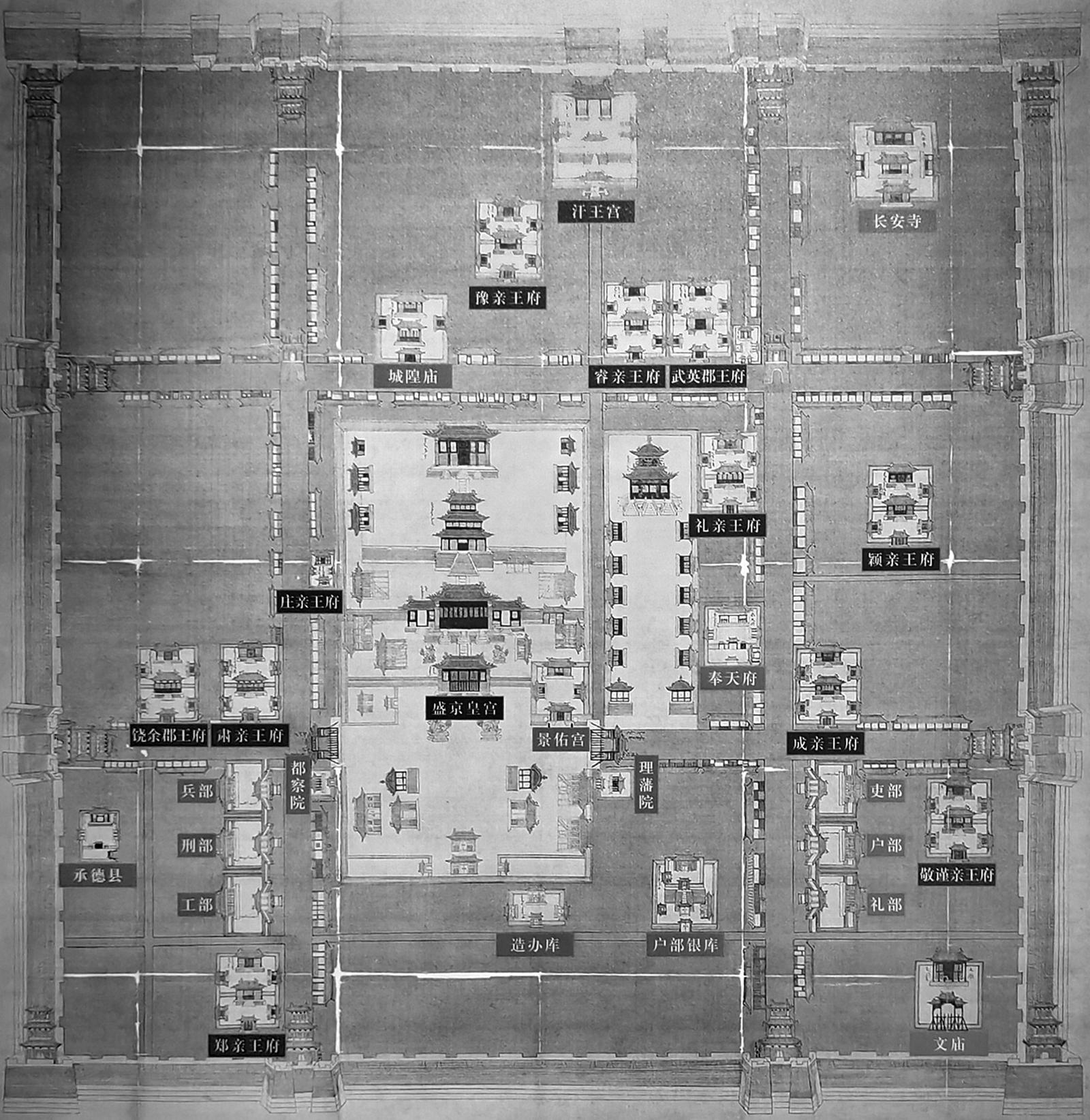

清康熙时期《盛京城阙图》

今沈阳故宫大政殿

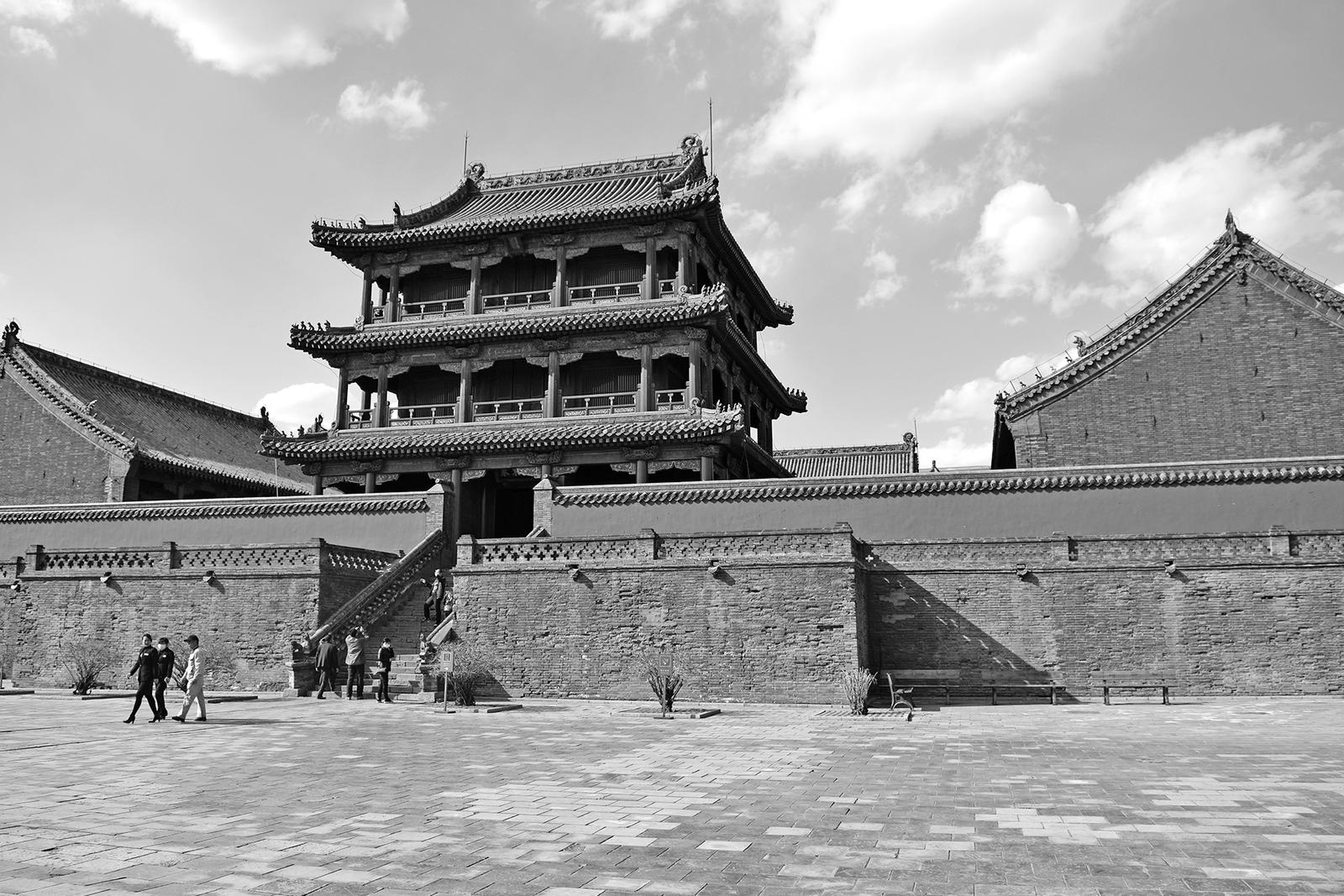

今沈阳故宫凤凰楼

后金天命十年(1625年),努尔哈赤迁都沈阳,同年兴建沈阳故宫。图为今沈阳故宫鸟瞰。

明代沈阳中卫军官印

元代沈阳路城隍庙碑上有“沈阳”两字最早的记载。

□记者 王岩頔/文 刘聪聪/摄

核心提示:公元前300年的一天,燕国大将秦开率大军来到浑河岸边,指着身前一片开阔地对士兵说:“我们就在那建一座新城。”时间回到现代,这座秦开所建的城市在2000多年后在沈阳故宫附近被发现,也就是今天人们看到的“候城遗址”,沈阳城建城的时间也被历史定格在2300多年前的那一刻。

最早是一处军事重镇

从候城建立的时间算起,沈阳作为一个城市已有2300多年的历史。今天在很多的史料中都能找到对候城的记载。

在我国的正史中,记载辽河流域的郡县设置始于《史记》。但是最早记述了各个郡县分布的是班固的《汉书·地理志》。其中关于沈阳是这样记述的:“辽东郡,户五万五千九百七十二,口二十七万二千五百三十九。县十八:襄平(今辽阳附近)、候城(今沈阳)……”可见,候城在西汉时属于辽东郡管辖,候城的城址就在现在的沈阳市范围内。

那么,古时的沈阳为什么叫候城呢?

原来,在秦开建城的时候,燕国的长城在其边绵延,候城实际上是一处军事重镇。此外,因为候城靠近古浑河,交通便利,这里也是重要的交通枢纽。据《汉书·武帝纪》记载:“汉制,每塞要处别筑城。置人镇守,谓之‘候城’。”

经考证,古代的候城是一座夯土筑成的方城,周长960米,面积5.76万平方米,南北城墙各设一城门,城外还有护城河经过。在城内有官署、驻军和军属,他们平时开荒耕地,战时协助防守。当时的候城有着1000多名常驻士兵,还有一些从中原来的移民,他们带来了先进的农业、手工业生产技术,从此也奠定了早期沈阳城发展的基础。

候城的发现者——考古学家冯永谦介绍,此时的沈阳城在辽东十分重要,除地理位置重要外,这里还设有一个中部都尉治所。当时的辽东郡共有18个城,但是却只有三个都尉治所(东部、中部、西部),可以说沈阳的地位要高于其他城,但是这时的沈阳也仅仅是一座军城。

汉代,候城曾发生了多次战斗。《三国志·魏志》里有类似的记载:“汉朝和高句丽发生了一些争端,建光元年(121年)高句丽焚烧了候城,从此候城的地位开始下降。”

之后,候城历经战乱,经历了三国、两晋、南北朝前后500多年的混乱时期。到南北朝时期,候城毁于战火。

辽代重筑沈州城

契丹神册元年(916年),耶律阿保机建立契丹国(后改国号为“辽”),占据了中国北方,现在的辽宁地区正好是辽国的中心区域。

契丹天显三年(928年),辽太宗耶律德光下令在汉代候城原址附近建立了沈州城。在经过数百年的沉寂之后,沈阳城再次出现在历史舞台上。而这一次沈州城是以辽太宗的私城名义建造的。私城是指这个城里的所有一切都归辽太宗所有,除了酒税以外,不用上缴任何税赋。

大量的商人、农民、工匠、手工艺人通过辛勤的劳动,有力地促进了沈州城的经济发展。现在位于皇姑区塔湾的古塔、位于浑南新区白塔堡的古塔都是始建于辽代。可见当时的沈阳城经济繁荣发达。

到了元代,东北地区归辽阳行省管辖,设有辽阳路、广宁府路、大宁路、东宁路、沈阳路、开元路、合兰府水达达路等七路。现在沈阳的名字也正是来源于此。

据《元史·地理志》记载:(元文宗)至顺年(1330年)沈阳路共有5183户,35000人。此时的沈阳地区土地肥沃、气候适宜,是发展农业的理想地区,也是人口集中、经济富庶的地区。

沈州城从辽代重设到元末明初的不断发展,规模渐渐扩大。但是元朝末年各地起义不断,沈阳一带再次成为战场。

明代再成军事堡垒

明洪武四年(1371年),明朝为了加强辽东的防御,开始修建长城和一大批军事工程。洪武十九年(1386年)8月,沈阳中卫、沈阳左卫同时建成,沈阳城成为明朝在辽东一个重要的连环式军事堡垒。一直以来沈阳城的城墙都是土夯而成,此时的沈阳城变成砖城。

明朝收复辽东,设置了辽东都指挥使司,并陆续在辽东建立卫所。卫所大部分人员为外迁人口,主要是山东、河南等地居民。

明朝在辽沈地区设立12卫,其中就包括沈阳中、左卫。据《明太祖实录》记载:“洪武十九年(1386年)8月,置沈阳中、左二卫,命指挥鲍成领原河南山东校卒一万三百二十八人分隶焉。”

为什么要在沈阳地区设置这么多的“卫”,并且形成了这样一个军事防御体系?

在元末明初时,辽东战乱频繁,人口大量流失,而明朝刚刚收复辽东,这里人口稀少。而在明朝之前的朝代,辽河流域一直是经济文化发达的农业地区,可以说是中原文化在东北地区的代表和象征。当时的沈阳卫正好处于这个防御体系前沿的位置。

随着辽东战事的平定,明朝在辽东又封了三个王,分别是辽王、韩王、沈王。其中的沈王(朱模)封地和王府所在地就是现在的沈阳地区。

朱模是朱元璋的第21个儿子,于洪武二十四年(1392年)被封为沈王,沈王府就建在沈阳。而在洪武三十一年(1398年),明朝又在沈阳设置了沈阳中屯卫加强防御力量。但是到了明成祖朱棣时期,因为明朝的边疆政策发生变化,不再继续向松花江流域开疆拓土,所以沈阳成为明朝最东边的城镇,已经不再适合设立王府,所以沈王便改封到其他地方,辽东也成为一个没有王府的地区。

因为沈阳是明朝的边境,所以此时的沈阳主要以驻军为主。在嘉靖十六年(1537年)重修的《辽东志》有这样的记载:辽东共有二十五卫二州,军民总数是399824人,而沈阳此时只有12412人,在25个卫中属于中等水平,仅占整个辽东总人口的3%。此时辽东人数最多的是金州卫(今大连市金州区),有51756人。

究其原因,有据可查的是驻军的大量逃亡,主要是逃回原籍。弘治元年(1488年)12月,兵部尚书余子俊在上疏中说:“辽东各卫军册无存,以致逃亡日多。”看来此时辽东军兵逃亡问题已经相当严重。

明朝沈阳地区人口减少,经济发展缓慢,是因为沈阳属于边疆,周围强敌环绕,军民没有安全感。其东北是女真各部,西北是蒙古各部,战争、杀戮、劫掠时有发生。当时的人们把出关进入辽东过的第一个山岭叫“呜咽岭”,而进关时路过此地又称其为“欢喜岭”。

辽东因为人口稀少、地域狭窄,中原百姓把这里当成苦地,所以有很多人逃到关内。为了防止辽东人口外流,明朝制定种种措施,封闭辽东。但事与愿违,严禁不但没有起到控制辽东人口巩固边疆的作用,反而使这里的人民生活更加困难,加剧了外逃。特别是明朝实行海禁,很多生活急需品只供应军队,更加重了人民的生活负担。

两代帝王京

沈阳历经了2000多年的坎坷艰辛,终于在17世纪走上了城市的巅峰,后金王朝最后的都城和清朝开国的都城都在沈阳。沈阳城也从一个单纯的军城变为政治中心。

后金天命十年(1625年),努尔哈赤迁都沈阳(后改称盛京),并在沈阳大兴土木建设宫殿,建造天命汗宫、大政殿和十王亭等建筑。这一切都使沈阳城的面貌发生了巨大的改变,也是沈阳从一个军镇向大城市发展的开始。

皇太极继承汗位之后,沈阳得到了划时代的发展。皇太极扩建了宫殿和城墙,将原来的四门改为八门。据《盛京通志》记载:“创天坛、太庙,建宫殿,置内个六部、督察院、理藩院等衙署,建文庙,修学宫,设阅武场,于是更名盛京。”

清顺治元年(1644年),清朝迁都北京,沈阳成为陪都。此时沈阳被称作奉天府,当时中国共有三个“府”,类似于今天的直辖市,分别是顺天府(今北京)、奉天府(今沈阳)和应天府(今南京)。

当时的沈阳城水路方面有浑河通航,可经辽河入海。陆路出北门可通铁岭、开原,出大南门可达凤城,出小南门可达辽阳、海城。沈阳已成为东北地区的交通中心。由于交通的便利,盛京城内百货云集,店铺鳞次栉比,商业的繁华一时无与伦比。南门附近的古玩商铺里的金石工艺品、书画吸引了很多收藏家,北门附近还有很多当铺以及经营木材家具的店铺。

涅槃重生

鸦片战争后,随着西方殖民者的侵入,东北地区深受影响,特别是牛庄成为对外通商口岸之后,西方的传教士来到沈阳,各种商品被运到沈阳,沈阳渐渐向近代城市的模式发展。

日俄战争中,沈阳一带成为了战场,很多名胜古迹遭受厄运。盛京机器局、奉天大学堂、大法寺(八王寺)、广慈寺等许多名胜毁于战火。

1906年,沈阳成为对外开埠的城市。日本取得南满铁路特权后,南满铁路两旁15里范围内成为铁路附属地。沈阳的“满铁附属地”面积达到11.2平方公里,在我国82个租借地当中最大,随后日本人围绕“满铁附属地”开始了其侵略中国的过程。

沈阳“满铁附属地”的区域,就是现在沈阳市和平区的和平大街以西、市府大路以南、铁西区兴工街以东、浑河以北的大片区域。当时,这片区域内的太原街逐渐发展成商业区,是沈阳最繁华的两个商区之一。

因“满铁附属地”的存在,沈阳近代城市的发展也变得不再完整,而是变得有些“畸形”。原来的沈阳是围绕着故宫方城向东南西北四方发展的,但之后沈阳的发展完全偏离了轨道。

清末民初,是沈阳近代城市发展建设较快时期。此时沈阳有两个市中心:一个就是以沈阳故宫为核心的市中心,东三省总督府、金融银行、政府机构等都在其附近;另一个中心就是现在的沈阳站、辽宁宾馆一带。

因为沈阳出现了两个城市中心,随着城市发展,这两个中心慢慢互相靠拢,在这个过程中便出现了一些有趣的事。现在沈阳著名地标之一“马路湾”就是那个时代的产物,也是两个城市中心相向发展的交汇地。因为当时道路不通,所以才会在那里出现一个接近“U”形的弯道。还有中山路也是一样,并不是东西走向,而是斜向,连接着太原街和中街两个当时最重要的商业区域。

今天的沈阳就是在数千年漫长历史的基础上发展而来。上世纪80年代,改革开放的春风为沈阳发展注入了强大的活力,沈阳的城市发展水平迅速提升。1987年,沈阳市建成区面积扩大到185平方公里,比1949年的83.7平方公里增加了一倍多。现在沈阳全市的建成区面积已达到570多平方公里。

今天的沈阳已被国家定位为“东北亚国际化中心城市”。2025年的沈阳市政府工作报告对沈阳功能的描述为“一高地、一枢纽、四中心”,即东北亚开放合作新高地、国际化现代综合枢纽、国家先进制造业中心、国际性科技创新中心、国际化现代服务业中心、区域性文化创意中心。

沈阳,未来可期!