东北抗联西征配合全国抗战

第一次西征会议纪念碑

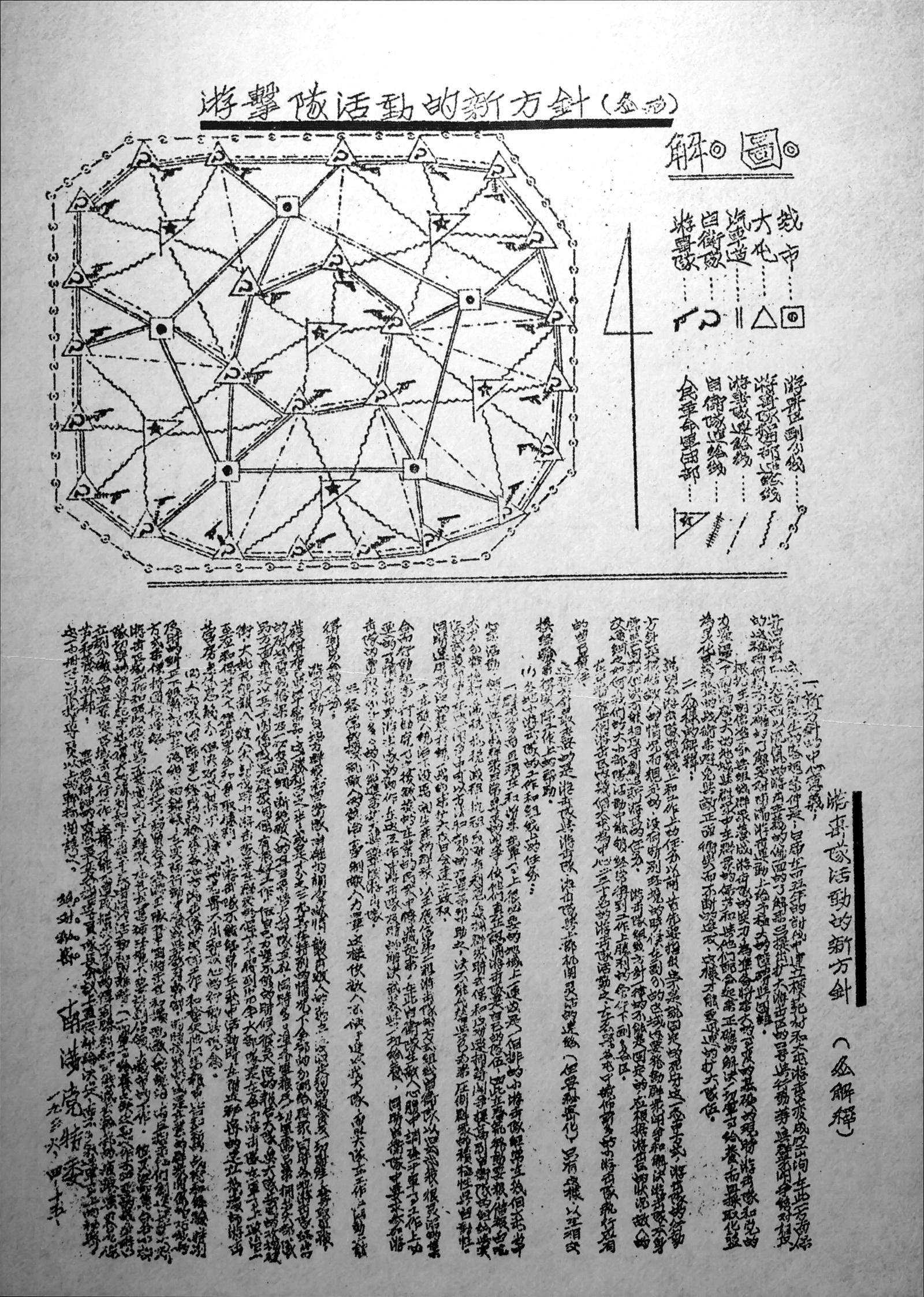

中共南满特委印发的《游击队活动的新方针》

东北抗联缴获的望远镜

东北抗联战士

东北抗联缴获的照相机 本组图片由记者 刘聪聪 摄(翻拍)

核心提示:在本溪市本溪满族自治县草河掌镇汤池沟,有一处东北抗联第一路军西征会议遗址。1936年5月,杨靖宇曾在这里举行会议,确定西征。这次会议被称为“第一次西征会议”,这里也被称为“第一次西征集结地”。西征是东北抗联历史上的壮举,沉重打击了日本侵略者,扩大了中国共产党及其领导的东北抗日联军的影响,使身处日伪严密统治地区的民众深受鼓舞,极具战略意义,被中共中央评价为“是东北抗日联军同由陕北向长城移动中的抗日红军相呼应的首次试探”。

东北抗联贯彻中共中央战略部署

1935年12月17日至25日,中共中央政治局在瓦窑堡举行会议,确立了建立抗日民族统一战线的政策。

会议研究了红军与东北抗日联军互相配合的问题。12月23日,会议通过《中共中央关于军事战略问题的决议》,确立了主力红军东征直接对日作战、加紧发展东北抗日游击战争的战略方针。

为实现主力红军直接对日作战,1936年2月至5月红一方面军发起东征,渡黄河挺进山西,直指热河、察哈尔、绥远。虽然在促成抗日民族统一战线这个斗争全局的要求下,东征红军于5月撤回陕北,但已给予日本侵略者巨大威胁,引发了日本关东军兵力以长城为中心的重新部署。

瓦窑堡会议的决策和红军东征的消息,经过以陈云为核心的中共驻共产国际代表团陆续传达到东北抗日联军。杨靖宇和东北抗联坚决贯彻瓦窑堡会议精神,执行以毛泽东为核心的党中央战略决策的实际部署。

1936年5月13日,杨靖宇率东北抗联第一军军部和第一师部队来到本溪汤池沟召开重要军事会议。会上,杨靖宇详细分析了第一军面临的处境,认为辽南是邓铁梅、苗可秀抗日义勇军活动过的地区,尚有余部在继续坚持斗争。抗联部队如向这一带发展,与之结成抗日民族统一战线,就能开辟新的抗日游击根据地,以威胁日伪对沈阳、辽阳等中心城市的统治。东北抗联西征可以使东北抗日运动与中央红军遥相呼应,不仅可以打击日本侵略者对华北等中国更多地区的侵略,还可以配合红军北上抗日,打通与党中央和关内人民抗日武装力量的直接联系,改变东北抗日联军孤军作战的局面,将东北和华北两个抗日战场联成一体。

摩天岭大捷沉重打击侵略者气焰

在西征之前,杨靖宇做了充分的准备工作。在本溪汤池沟召开的东北抗联第一军第一师团以上干部西征会议上,第一军政治部主任宋铁岩对西征行动做了具体安排。根据安排,由一师三团从本溪、凤城中间突破,进入辽阳,之后越过南满铁路和辽河,直插辽西、热河。四团和六团则活动于南北两翼以分散敌人兵力。

1936年5月24日开始,西征部队连续行军,清除了潜伏在部队中的叛徒奸细,并与所到之处的抗日武装建立联系。尽管部队昼伏夜行隐蔽行军,但是仍然被日伪军发现,敌人调动了大批兵力围追堵截。

由于敌人的疯狂围追堵截,西征部队不得不放弃原来的计划,边打边走,迂回行军在辽阳、本溪、凤城的崇山峻岭之间。6月13日和20日,在鹿角沟和车轱辘沟,西征部队两次击溃追敌,17日又在天桥沟击退敌军骑兵。28日,西征部队在草河口与敌交战半小时。7月初,西征部队的行动已完全暴露,日伪军加紧围追堵截。此时抗联战士吃饭、休息都成了难题,部队经常饿着肚子行军,几乎弹尽粮绝。为保存有生力量,师部决定停止前行。7月8日凌晨,抗联一师召开临时会议,通过分析形势、研究敌我情况后认为,在人地两生、处处有敌军围追堵截的地区继续西征十分不利。会议决定将西征部队化整为零,分三路回师根据地。

7月15日下午2时30分,抗联一师师部行至本溪与辽阳交界的摩天岭,在这里与围追的驻连山关日军守备队第二中队激战。日军守备队队长登高瞭望时被抗联战士击毙,其余80余名日军亦被全歼。我方还缴获步枪30余支、手枪5支、望远镜1个。战斗尚未结束敌军追兵又至,结果又被抗联战士毙伤60余人,总计被歼140余人。此役是西征中战果最大的摩天岭战斗,但一师参谋长李敏焕也在此役中牺牲。

7月下旬,西征部队先后返回本溪、宽甸、桓仁根据地。这次西征一师损失很大,返回根据地时400余人的部队只剩下百余人。

虽然这次西征没有达到预期目的,但沉重地打击了日军的嚣张气焰,扩大了抗联的影响。10月上旬,杨靖宇听取了一师关于西征的汇报后,进行了认真的总结。杨靖宇认为一师西征失败主要原因是:步兵行动迟缓,目标明显易于暴露;行军季节在夏季,天热雨多,行军多有不便。

考虑到一师远征疲惫且损失较大,杨靖宇决定将第二次西征任务交由三师执行。一个月后,杨靖宇于11月上旬率军部及教导团两个连离开天桥沟密营,在桓仁外三堡与第一军第三师部队会合。在这里,杨靖宇主持了第一军军部和第三师负责干部联席会议,决定三师进行第二次西征,跨越南满铁路和辽河挺进热河,与主力红军取得联系。

针对一师西征的教训,会议决定:“把三师部队改编成骑兵,在冬季利用江河封冻之际,由第三师骑兵队伍进行西征,快速奔赴铁岭、法库一线,挺进热河,与关内红军取得联系,进而找到党中央,使东北的抗日游击战争与关内的抗日斗争紧密结合起来。”会议还决定给三师半个月时间筹备,重点组建骑兵部队。

11月下旬,在师长王仁斋、师政委周建华、师参谋长杨俊衡、师政治部主任柳万熙率领下,三师西征骑兵部队400人出发,昼伏夜行,经清原、铁岭,跨过南满铁路北段,挺进至法库县三面船石佛寺附近的辽河东岸。但因当时气温偏高辽河未封冻,而且日伪军已探明东北抗联的西征意图,于是围追堵截的大批日伪军蜂拥而至。西征部队无法过河,加之长途行军人困马乏,只得且战且退绕道返回,于年底回到清原、西丰一带。第二次西征结束。

东北抗联第一军的两次西征,虽然没能打通与中央红军的直接联系,并且付出了一定的伤亡代价,但抗联将士挺进至沈阳、辽阳、法库一线。在西征过程中,抗联将士宣传了中国共产党的抗日主张,敌占区的群众为此欣喜相传,扩大了中国共产党和东北抗日联军在辽河流域的影响。

西征对日伪军的牵制作用更为明显。据李敏焕的行军日记记载,自6月3日至7月13日,被第一次西征部队牵制的敌军有1400人左右,这里还没有将摩天岭战斗中歼灭的敌人列入。第二次西征也有助于减轻抗联根据地的压力。“整个南满地区的敌伪统治被动摇,伪满首都受震动。”

更为重要的是,西征配合了中央红军准备直接对日作战的战略部署,有力地促进了全国抗日高潮的到来,进一步凸显了东北抗日游击战争的战略地位和重要意义。

在中央红军与东北抗联遥相呼应之际,杨靖宇特作《西征胜利歌》一首,表达抗联战士“高高举起胜利的红旗,拼着热血誓必打倒日本帝国主义……万众蜂起,勇敢杀敌,祖国收复矣”的坚定信念,以及对“中国红军已到热河,眼看到奉天,西征大军夹攻日匪,快快来会面”的殷切向往。

积极协同誓死抗日

1937年7月7日,抗日战争全面爆发后,东北作为全国最早的抗日战场,承担着破坏敌人后方的战略任务,东北抗战进入了以配合全国抗战为中心的新阶段。

与此同时,中共中央一直关注打通关内战场与东北战场,以及八路军和东北抗日联军直接联络的工作,特别是希望与活动在辽宁一带的杨靖宇部队实现直接战略协同,并将这一工作作为晋察冀根据地的主要任务之一。

据《毛泽东思想年编(1921—1975)》记载,杨成武具体负责“策应东北抗日联军”的相关工作。1938年5月14日和8月3日,朱德和彭德怀两次联名致电彭真和聂荣臻,指示:“开辟创建晋察冀抗日根据地,与在辽宁、热河一带的东北抗日义勇军呼应配合行动,向东北发展,以便将来日苏战争爆发后,八路军配合作战和取得补充。”

1938年召开的中共中央六届六中全会给杨靖宇和东北抗日联军的致电中指出:“八路军一个支队曾到冀东游击,希望在东北各地的民族志士及全体同胞,在敌人后方响应,与敌进行更加长期的持久的艰难的游击战争,更加巩固和扩大各党派各阶级各军队的抗日民族统一战线,以准备我国军队在将来反攻,而达到收复东北的目的。”

与此同时,杨靖宇也时刻向往着党中央,渴望与八路军战友并肩作战。他告诉战友:“现在形势很好,八路军、新四军打了很多大胜仗。我们在东北的任务,不但要扯住日本人的后腿,而且要配合关内作战,最后的胜利一定属于中国人民。”

1938年5月11日至6月1日,杨靖宇和魏拯民(中共南满省委书记)共同主持召开了抗联第一路军总部与中共南满省委高级干部联席会议。会议决定:“为了和党中央、关内八路军取得联系,决定抽调人员补充第一军三师,加强三师力量,在适当时机再次进行西征。”然而,在第三次西征积极筹备时,因客观条件发生变化,南满抗日斗争形势急转直下。杨靖宇及时调整部署,决定取消原定西征计划,所有部队东进,依托长白山森林与敌人展开斗争。各部队实行分区作战,誓死抗日。

在杨靖宇领导下,东北抗联第一路军先后三次筹备、两次进行西征,蕴藏着战略上的主动,蕴藏着斗争的智勇双全。西征进一步宣传了中国共产党的抗日主张,扩大了中国共产党和东北抗日联军的影响,鼓舞了东北人民团结一心的抗日斗志。