海洋岛有座 “红旗哨所”

“红色前哨”雷达站荣誉室 资料片

□吴 鹏

每一个地区的红色资源都集聚各自发展进程的鲜明特点,蕴含着丰富的革命斗争精神和厚重的历史文化内涵。大连市长海县海洋岛的红色历史、红色传统、红色景点……都是我们宝贵的特色优势资源。

1954年9月,中国人民解放军陆军某部进驻海洋岛,其后,海军某部、空军某部进驻。海洋岛是长山群岛中唯一有陆海空三军驻守的岛屿,驻军和民兵在祖国北疆的海上门户筑起了立体防御网。

自人民子弟兵进驻以来,军民在同守共建中结下深厚情谊,涌现出许多先进典型。

海洋公社红旗民兵团代表索天鹏和民兵英雄周茂俭曾出席全国民兵代表大会,受到毛泽东等党和国家领导人的亲切接见。

郭兴堂全家兵、“三八女炮班”、“渔村第九户”的驻岛陆军张家楼哨所、驻岛空军“红色前哨雷达站”以及拥军模范迟本花和刘文兰等,先后受到中央军委和军区首长的称赞和嘉奖。叶剑英元帅在观看了海洋岛军民联合演习后,欣然写下“魏武挥鞭看沧海,岂知东海有长城;汪洋灭敌空潜快,岛岸坚防民与兵”的赞美诗篇。

上世纪50年代末,美帝国主义制造了台湾海峡的紧张局势,不断对中国大陆沿海进行军事挑衅。

为加强战略防御,1960年初,驻海洋岛陆军某部在岭后大队张家楼生产队建立哨所,并配备一门八五加农炮。哨所官兵与张家楼八户居民一起生产施工一起战备训练一起站岗执勤,结下了浓厚的鱼水深情,渔家人亲切地称哨所为“第九户”。

1962年6月,张家楼群众把写有 “第九户”字样的牌匾挂在哨所门上。从此,“渔村第九户”成为黄海前哨双拥共建的典型。1964年,沈阳军区授予张家楼哨所“红旗哨所”称号。“第九户”牌匾现存于中国军事博物馆。

1960年6月,岭后大队张家楼生产队五位女民兵在被誉为“渔村第九户”的驻军张家楼哨所帮助下,组建全国唯一的女民兵炮班,后被命名为“三八女炮班”。当时,女炮班五人中,年龄最小的18岁,最大的24岁。她们劳武结合,克服没文化、生产忙、孩子小、家务重等重重困难,为保卫祖国海疆苦练炮兵业务,多次参加海岛联合防御军演,参加大连营城子举行的全军炮兵大比武和为十六国来宾作火炮射击表演。无数次打固定目标和移动目标,均取得优异成绩,成为全国全军典型,被称为“神炮班”。

60多年来,“三八女炮班”的成员从张家楼女民兵到全镇各行各业的妇女精英,着装由粗布劳动服到军绿迷彩服,文化程度由基本不识字到大学本科以上,兵器也由八五加农炮改为双三五高炮,但她们坚定的理想信念和训练场上的飒爽英姿始终不变,至今已传至第14代。

1958年,海洋公社退伍军人郭兴堂和他父母、妻子及三个弟弟共同组建“全家兵”民兵班,其中郭兴堂的三个弟弟先后参军。

“全家兵”民兵班多次参加省军区、市军分区组织的射击考核和海岛联合军事演习,取得优异成绩,受到辽宁省军区表彰,“全家兵”7位成员均被旅大军分区授予“特等射手”称号。郭兴堂“全家兵”是海洋岛多个“全家兵”的代表。“全家兵”和所有民兵在黄海前哨树起了“家家是哨所,人人是哨兵”的旗帜。

距离海洋岛不远有座“红色前哨”雷达站,雷达站驻守在黄海仅有0.03平方公里的小岛上。海岛远离大陆,一旦遇到风高浪大的天气,给养船难以靠岸,缺水、断菜、断油、断煤是家常事。

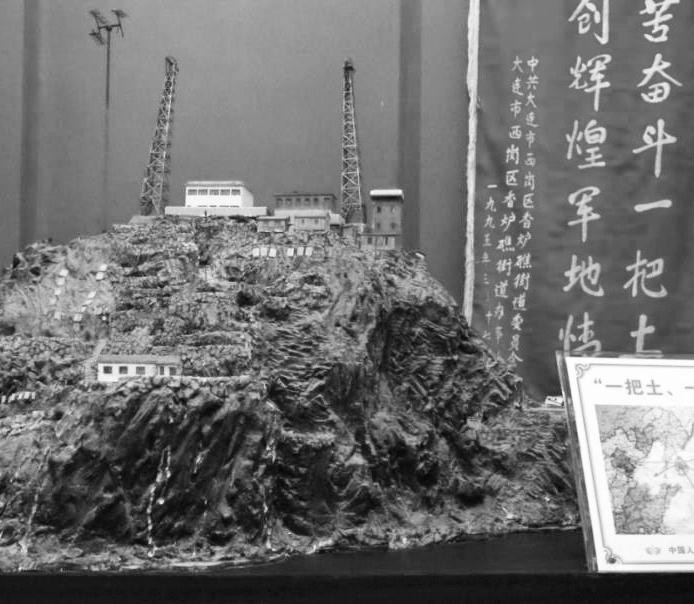

连队党支部发动官兵、党员带动群众、干部领着战士,有困难一起扛,没有条件创造条件一起上,提出“以岛为家,以苦为荣”的口号,创造了闻名全军的“一把土、一滴水”精神,先后被空军和国防部授予“钢钉雷达站”“红色前哨雷达站”荣誉称号。

1955年6月,海上大风,送水船将近两个月没靠岸了,官兵们宁愿忍着干渴也绝不动用一滴油机战备用水。时任部队指导员的高殿清带着战士们到处找水,最后在一口枯井里找到了泡着垃圾和小虫的脏水,反复蒸馏后让大家使用,最终渡过了难关。

1961年8月,正值连队严重缺水,许多官兵嘴唇都裂开了口子,油机员左林富患上重感冒,连长分给他半缸水吃药,他硬是把药片干吞下去,悄悄地把半缸水又倒回了桶里。左林富在日记中写道:“人没水还可以继续坚持,但油机没水却不能工作。”话虽朴实,却字字千钧。至此,节约滴水保战备的“一滴水精神”在海岛世代传扬。

1961年,无线电员徐承米受炊事班长陈金良背土上岛修炉灶的故事启发,回岛时用挎包装了满满一包土,在海岛上建起了第一块“巴掌田”。他的行动启发了官兵的自觉,经支部发动,岛上迅速掀起了从陆地带土、劈石造田,接雨水、化雪水,向岩石要青菜的生产高潮。在短短3年时间,圆岛官兵硬是在光秃秃的石头岛上建起了“延安田”“北京田”等大大小小108块“巴掌田”。他们坚韧刻苦、拼搏创新,铸就了最初的“一把土精神”。

2008年“红色前哨”雷达站荣誉室在老宿舍楼基础上改建完成,2011年“红色前哨”雷达站荣誉室被大连市国防教育委员会评为大连市国防教育基地,2016年被大连市教育局评为大连市中小学校外教育基地。

(作者系大连市长海县政协委员)