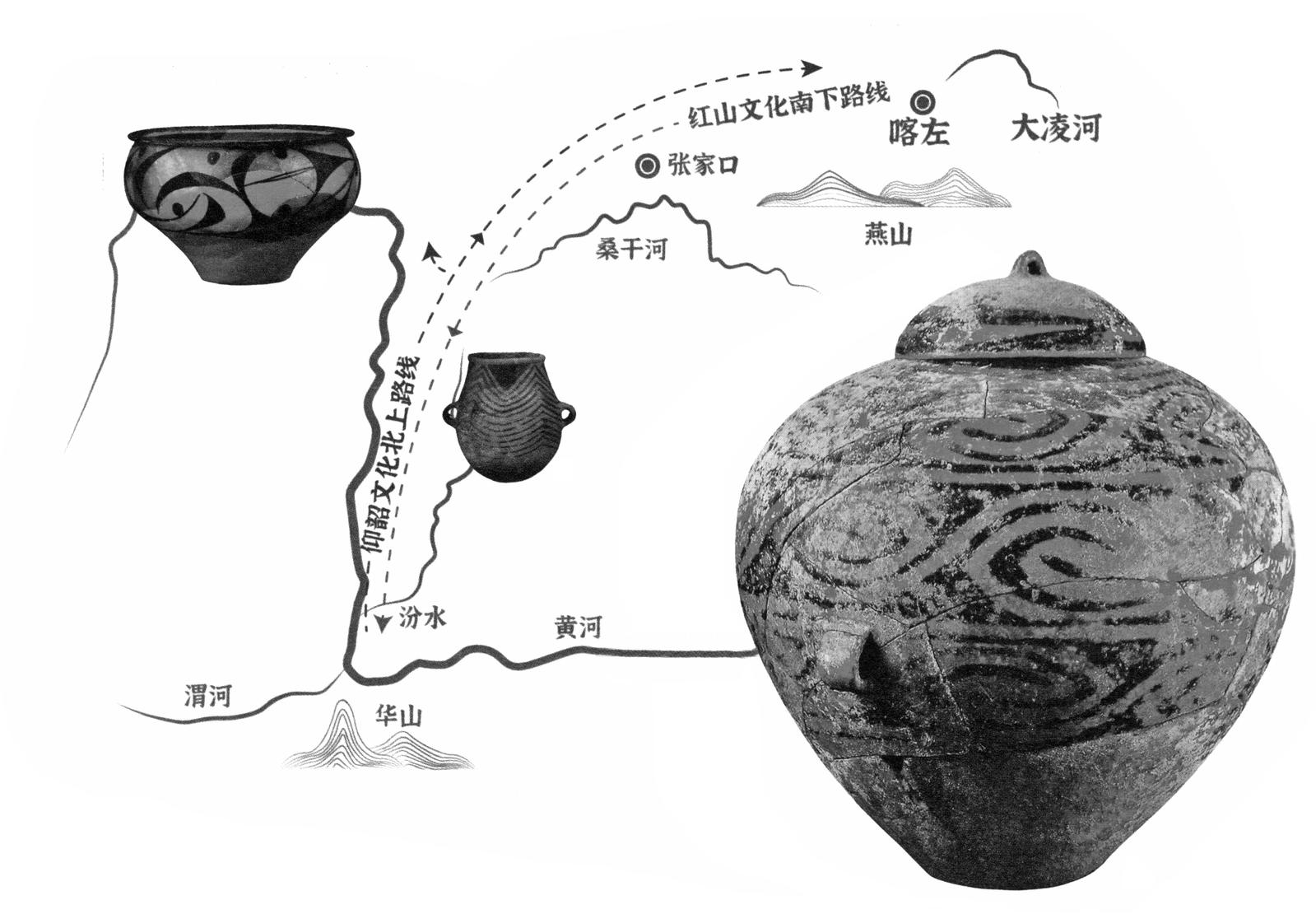

红山文化与仰韶文化传播示意图

□记者 王岩頔/文 刘聪聪/摄

核心提示:红山文化是中华文明中最早的起源之一,以西拉木伦河、老哈河和大凌河为中心,广泛分布于今河北、辽宁、内蒙古三省(自治区)相交之处。据考古发现,红山文化并不孤立。5000年前,中国南北几种古文化在辽西地区交流汇聚,这里成为兼容吸纳中国南北文化的大熔炉。可以说,红山文化在孕育、形成期间受到了中原仰韶文化的影响,并影响了安徽的凌家滩文化与江浙的良渚文化,展现出鲜明的开放性与包容性。

红山文化中有仰韶文化基因

红山文化陶器的主要特征之一是“之”字形纹饰。这种纹饰最早出现在查海文化、兴隆洼文化中期,至晚期已是兴隆洼文化的主要纹饰,一直延续到赵宝沟文化、红山文化时期,成为红山文化陶器的典型纹饰,其影响波及东北地区,甚至远至东亚其他地区。

红山文化“之”字纹陶器主要有筒形罐、带盖罐等。据了解,红山彩陶上优美的图案是用天然矿物质描绘后再入窑焙烧而成,多以黑彩为主,图案以龙鳞纹最具代表性,器型主要是筒形器。

在红山文化的积石冢和祭坛四周,环绕着上百个筒形器。这些筒形器中空无底,器身施有黑彩花纹,有平行宽带纹、勾连涡纹和龙鳞纹,最高的达半米。这种表面经过精心修饰、内部仅仅简单修整的陶器,与同期的生活用陶器有明显区别,以至于成为考古工作者识别红山文化墓葬的一个重要标志物。在红山文化之前的辽西地区并未发现彩陶。考古学家认为,红山文化彩陶吸纳了黄河流域彩陶因素但又保持了自身特点,说明红山文化是以继承本地文化为主同时吸收周邻先进文化发展而来。

那么史前时代,不同的文化之间如何互相作用和影响?通过不断的考古发现和研究,考古工作者逐渐找到了答案。其中,陶器作为新石器时代的主要标志器型,纹饰变化明显,成为了重要依据。

红山文化以玉器而著称,与之对应的还有处于中原地区的仰韶文化。仰韶文化是黄河流域一种新石器时代的彩陶文化,它的发展要比红山文化更早,两种文化有约千年的共存时间。

这一时期,红山文化中的彩陶器受到了仰韶文化彩陶的影响,但又保留了红山文化的特色。

辽宁省文物考古研究院名誉院长郭大顺介绍,早在20世纪30年代,考古学家梁思永就已经意识到红山文化具有南北文化双重特性。代表仰韶文化庙底沟类型的玫瑰花图案和代表红山文化的龙鳞纹图案的陶器,象征着黄河文明和辽河文明两个重要区系的文化类型。考古工作者在遗址中发现了具有仰韶文化庙底沟类型绘玫瑰花图案的彩陶盆,也发现了代表红山文化龙鳞纹的彩陶罐。这表明红山文化在形成过程中,同仰韶文化有着较为密切的交流。

以玫瑰花为图腾的仰韶文化沿汾河下游北上到汾河源头,再进入桑干河流域,形成“Y”字形文化带。而在辽西地区,以崇“龙”为主要特征的红山文化沿着这条文化带不断越过燕山向西南发展。两种文化在不断拓展过程中相互交融、结合,其结果是在辽西大凌河上游产生了以龙鳞纹与玫瑰花纹相结合为主要特征的文化政治群体——红山古国。因此,著名考古学家苏秉琦把花(华)与龙的结合过程形象地概括为“华山玫瑰燕山龙”。

据苏秉琦推测,代表仰韶文化的“玫瑰花图案彩陶盆”与代表红山文化的“龙鳞纹彩陶罐”就是“花”与“龙”的结合。中华民族的“华”就是由仰韶文化的“花”而来,而中华民族所尊崇的“龙”,就是由红山文化的“龙”而来。今天我们称自己是“华人”和“龙的传人”,恰是这两大上古文明融合交会的高度概括。

历史专家许倬云先生在其代表作《万古江河》中勾画出这样一幅迁徙图:在距今4000年前,北方的红山文化经过张家口折向山西,在临汾盆地的襄汾陶寺和来自关中的仰韶文化汇合,使陶寺文化在接受了江汉、沿海的影响之外也接受了来自北方文化的影响,由此给予中原文化巨大的发展能量,形成了夏商周三代文明的主流。

红山与凌家滩文化交流互访

凌家滩文化和红山文化是距今5000多年的南北两大考古文化代表。凌家滩遗址位于安徽省马鞍山市含山县,是一处新石器时代中心聚落遗址。虽相隔千里也没有阻隔红山与凌家滩两种文化的交流沟通。

红山文化与凌家滩文化之间的关系是互相借鉴、互有影响的互动式关系。这种互相借鉴和影响,体现在斜口筒形玉器上——它是红山文化首创的祭祀、通天的工具。凌家滩玉龟状扁圆形器应该受红山文化影响,但使用方式已经发生改变,是占卜的主要工具。

红山文化出土大量勾云形玉器,且形制多样,是一种比较成熟的玉器类型。凌家滩遗址最新发掘出土的勾云形玉器的残角显然是受到红山文化影响的结果。

又如双猪首玉器,体现出红山文化对凌家滩文化的影响。凌家滩出土的双猪首翅玉鹰,两翅各雕一猪头似飞翔状,玉鹰腹部刻画出一圆圈纹。而在红山文化中就有双猪首三孔形器,可见两者存在密切联系。

两地高度一致的玉器大量存在,揭示两地近似的原始宇宙观和相同的宗教观,表明这两个文化的社会上层曾发生交流。这一时期,各地社会(部落)上层为获取远方的珍稀物品和神圣知识以宣示自己超越本地民众的特殊能力,努力开展远距离交流,形成连接各主要文化区的交流网络。交流内容包括原始宇宙观、天文历法、高级物品制作技术、权力表达方式、丧葬和祭祀礼仪等当时最先进的文化精粹。

据推测,凌家滩大墓和牛河梁大墓的墓主人很可能不惧险阻跋涉千里进行过互访。这样的交流催生了一个在地域和文化上相契合的大中国文化圈和文化共同体。考古学家张光直将这个共同体称为“中国相互作用圈”和“最初的中国”。至此,中国史前时代形成了“多元一体”式文明演进的宏大格局。

红山与良渚文化相会于中原

就在凌家滩文化突然衰落的同时,另一支强大的文化——良渚文化勃然兴起。安徽凌家滩遗址的年代早于浙江良渚遗址,且在年代上前后相接,说明它正是良渚文明的前奏。在良渚文化中,考古学家也找到了红山文化因素。

牛河梁红山文化遗址曾采集到一块玉玦形龙,带有獠牙。在牛河梁红山文化遗址,除了一件玉玦形龙带獠牙,还有几件勾云形玉器,也呈现兽面獠牙形象。牛河梁遗址第二地点出土的一件勾云形玉器,其双目下有5颗上颌牙齿,中心牙齿两侧为明显的一对向上外勾獠牙。而该地点另一件勾云形玉器也有5颗上颌牙齿,中心牙齿两侧有较小的向上獠牙。

在浙江良渚文化玉器上,有更丰富的神面图像,如玉牌、玉钺和玉琮等礼器上装饰着多种神面脸谱,而且刻有龇出的獠牙,显出威严。良渚人制作的神面,大多是简化的只有嘴与眼的脸面,如浙江余杭玉琮王神人像,神像有上下獠牙各一对。另一件玉三叉形器,全器满雕神兽面像,大眼大嘴,两对獠牙。检索良渚这些神面像,几乎无一例外都有龇出嘴外的上下獠牙:上牙在外侧,下牙在内侧,不过牙尖大多隐没不见,极少表现有锐利的尖锋。

由此可见,良渚文化最具代表性的兽面纹极有可能由红山文化的玉雕龙兽面玉牌发展而来,部分良渚文化的玉器与红山玉器造型非常相似,如龟、珠、鸟、环、璧等玉器造像及玉人像。在玉器雕琢工艺方面,良渚与红山的工艺也具有一致性。这种继彩陶之后的琢玉传播,使得玉礼器成为文化高度认同的象征,东方文明序幕由此拉开。

另外,红山文化与良渚文化在墓葬形式上也有共同之处,比如二者都已具备高规格的文化中心。红山文化牛河梁遗址群以“女神庙”为中心,诸多积石冢分布在其周围的山梁顶部,冢内出土了大量玉器,多个遗址围绕女神庙密集分布,形成了红山文化祭祀中心。而良渚文化则以莫角山遗址为中心区域,四周是出土大量玉器的遗址。莫角山是一个台型城址,其中一片面积大的夯土应是宫殿的地基,北距莫角山200米处有一座建成的贵族坟山。

专家认为,红山文化曾一路南下,顺着渤海湾,沿着海岸线,经由河北、山东、浙江,向西抵达安徽、湖北、四川,所形成的深远影响直至夏商时代。文化通道的存在,让红山文明翻越崇山峻岭抵达长江中下游,影响了凌家滩文化,最终滋养了良渚文明促其发展。

郭大顺认为,北方气候逐步干旱和南方洪水肆虐,导致红山文化被迫向南迁徙,而良渚文化则被迫北上,纷纷向更加适宜多种农作物生长的中原汇集。红山文化和良渚文化均曾入主中原,其关键证据集中体现在位于黄河中游山西省襄汾县的陶寺遗址。

继1979年考古工作者在河北三关遗址发现具有仰韶文化玫瑰花图案陶器与红山文化龙鳞纹陶罐共出的现象之后,考古工作者又在陶寺遗址发现了具有红山文化特点的朱绘龙鳞纹陶盘和外方内圆的玉璧。与此同时,考古人员在河北张家口蔚县、涿鹿等地先后发现不同阶段红山文化遗址和墓地,为距今5000年到4000年前红山先民曾经来到涿鹿、入主中原提供了更加可靠的线索。而良渚文化北上进军中原的典型证据同样在陶寺遗址中可以找到,陶寺遗址大墓中出土了在良渚文明中代表身份的玉琮等器具。

中国社会科学院学部委员王巍认为,良渚文化和红山文化的衰退甚至消亡以及北方大禹治水的历史传说,均与5000年前的气候异常有关,这次气候异常成为中华文明大发展的主要推动力之一。纵观绵延不断的中华文明史,可以看出文化的基因始终存在并发挥着核心作用。通过陶寺遗址可以看出,中华大地上各个区域的早期文明之间不是相互隔绝、不相往来,而是相互学习借鉴吸收,形成一个比较紧密的文化圈,这个圈就是后来多元一体的中华文明的基础。